近年、「賃貸派VS持ち家派」の議論が頻繁に話題になっています。

かつてはマイホームを持つのが誰しも当たり前だった時代は変化し、「家を買う時代は終わった」「持ち家より賃貸がいい」といった主張も見受けられるようになりました。

果たして、本当にそうなのでしょうか。

この記事では、家を買う時代は終わったと言われる理由を紹介しつつ、持ち家のメリット・デメリットを解説します。

「家を買う時代は終わった」と言われる5つの理由

家を買う時代は終わったと主張する人たちは、主に以下5つの理由を挙げています。

- 賃貸派がじわじわ増加

- 住宅・土地の価格高騰

- シェアリングエコノミーの広まり

- 日本経済の停滞

- ゼロ金利政策の終了に伴う金利上昇

具体的にどういうことなのか、以下で詳しく説明します。

賃貸派がじわじわ増加している

まず挙げられるのが、賃貸派の増加です。

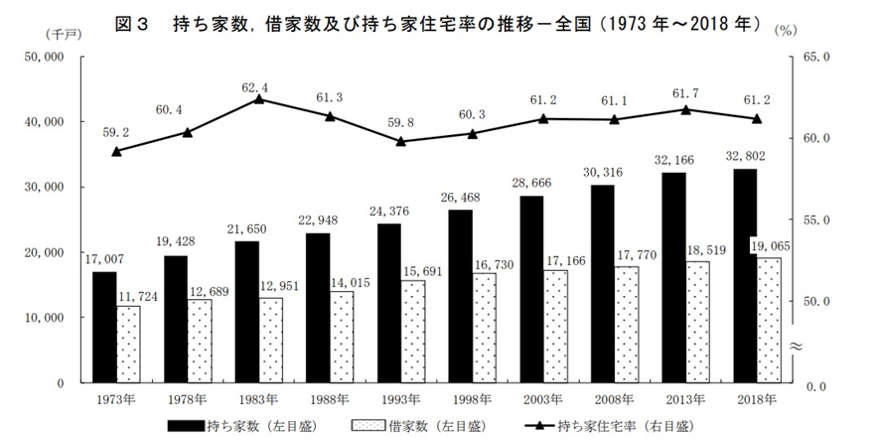

総務省が2018年に実施した「住宅・土地統計調査」によると、持ち家率が61.2%。2013年の61.7%から0.5ポイント低下しています。

一方で賃貸住宅の割合は2013年が36.5%、2018年が36.7%で、0.2ポイント上昇しています。

この結果から、賃貸の割合が若干増えていることがわかります。

住宅・土地の価格高騰で買えない人が多いから

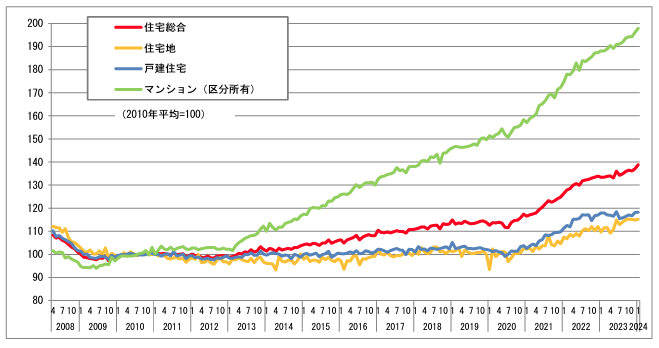

上記グラフは国土交通省が毎月発表している不動産価格指数を抜粋したもの。

2010年の価格を基準とすると、2024年1月の戸建住宅価格は1.18倍、土地価格は1.15倍上昇しています。

特にマンションの価格高騰が顕著です。

2010年から2024年1月の14年間で約2倍まで上昇、都心部では平均価格が1億円を超えました。

住宅や土地の価格高騰に賃金上昇が追いついておらず、住宅を買えない人が増えているのが現状です。

シェアリングエコノミーの考え方が広まっているから

カーシェアリングやAirbnb(エアビーアンドビー)など、モノを所有せず、使いたいときに利用する「シェアリングエコノミー」が急速に普及しています。

消費者の考え方が高価なモノを所有する「モノ消費」から、必要なタイミングで使用・体験できる「コト消費」へと移行しているのが大きな理由です。

マイホームの所有にこだわらず、必要なタイミングで賃貸住宅に住むという考え方も、シェアリングエコノミーの一種と言えるでしょう。

日本の経済が停滞しているから

日本の経済は1990年代以降停滞しており、かつて1位だった国際競争力は34位まで転落。

給与水準も30年前からほとんど変わらない状態です。

将来に希望を持てないことから、節約志向が強まり、「高額な家を買うよりも賃貸で細々と生活したい」「ローンを払い続けられるかわからない」といった声が増えているようです。

マイナス金利政策が終わり、金利が上がっているから

2024年3月、日本銀行は「マイナス金利政策」を解除し、金利引き上げを決定。

17年ぶりの利上げに踏み切っています。

これまで、住宅ローン金利はほぼゼロに近い状況で、これは歴史的に見ても珍しい状態でした。

今後は金利が上昇し、ローン返済が難しくなる人も出てくるかもしれません。

そうなると、必然的に「賃貸派」も増えることになるでしょう。

家を買う時代は終わっていない!地方では持ち家派が多数!

家を買う時代は終わったと言われる理由を紹介してきましたが、実際に終わったわけではありません。

現に、地方ではまだまだ持ち家派が大多数です。

総務省 平成 30 年住宅・土地統計調査では、都道府県ごとの持ち家率も公表されていますが、賃貸派が多いのは東京や沖縄のみ。

他の45道府県は持ち家派が過半数を上回っています。

特に東北や北陸では持ち家率が高く、1位は秋田県の77.38%。

新潟県は74.04%で7位にランクインしています。

「家を買う時代は終わった」と聞くと、住宅購入にネガティブな印象を受けるかもしれませんが、これまで同様持ち家派が多数であることを覚えておきましょう。

家を買うメリット

住宅購入にはいくつものメリットがあり、特に大きいものが以下の4つです。

- 理想の住まいを実現

- 住宅ローン減税などの減税制度が充実

- 団体信用生命保険を利用可能

- 将来の安心感

それぞれについて詳しく説明します。

自分好みの住まいを実現できる

持ち家の場合、デザインや設備など、自分好みにカスタマイズが可能です。

賃貸住宅では、退去時に原状復帰が求められますが、持ち家ならその心配もありません。

注文住宅だけでなく、建売の場合でも、リノベーションやリフォームを行うことで理想の住まいを実現できます。

住宅ローン減税などの制度を利用できる

日本は住宅購入者のための税制優遇制度が充実しています。

「住宅ローン減税」では、最大13年間、年末のローン残高の0.7%が所得税から控除されます。

また、新築戸建の場合、固定資産税は最初の3年間半額に。

契約から引き渡しまでにかかる税金(契約書の印紙税や不動産購入時の登録免許税)も、軽減措置を受けることが可能です。

団体信用生命保険(団信)を利用できる

住宅ローン契約時、団体信用生命保険に加入できるのも大きなメリットです。

団体信用生命保険は、住宅ローン返済中に契約者が死亡した場合や高度障害など、万が一の際に借入残高がゼロになる制度です。

ローンの返済が不可能になったとしても、家族に住まいを残せます。

将来の安心感につながる

持ち家の場合、ローン返済後は完全に自分の資産となります。

住み続けるだけでなく、売却もできます。

高齢になって賃貸住宅が借りられなくなるなどの心配もありません。

家を買うデメリット

家を買うことによるデメリットもいくつか存在します。

- 引っ越しづらい

- 自然災害のリスク

- 固定資産税の義務

- メンテナンスや修繕が必要

それぞれ、詳しく解説します。

引っ越しづらくなる

家を購入すると、その土地に住むことが基本になります。

仕事の異動や家族の事情などで引っ越しが必要になった場合、賃貸物件のように簡単に転居できません。

場合によっては住宅を手放す、単身赴任で生活するなどの対応も必要です。

自然災害のリスク

自然災害によるリスクも無視できません。

海や河川の近く、山間地、地盤がゆるいエリアなどでは、自然災害の影響も考える必要があります。

地震保険に加入して補償を受けることはできますが、災害のリスクを完全に避けることはできません。

立地を考える際は災害リスクを考慮する必要があります。

固定資産税がかかる

家を所有すると毎年、固定資産税を支払う必要があります。

固定資産税は住宅の価値に基づいて計算されるため、地域や物件の評価によってはかなりの額になることも。

固定資産税は維持費用の一部として、長期間にわたって負担となります。

メンテナンスや修繕が必要

家を持つと、定期的なメンテナンスや修繕が欠かせません。

屋根や外壁の補修、設備の点検など、多岐にわたる維持管理が必要です。

アフターサポートやメンテナンス内容も住宅会社によって異なります。

住宅選びで後悔しない!3つの注意点

「賃貸のほうがよかった」とならないために、住宅選びの段階で以下の3つに注意しましょう。

- 無理のない予算を設定する

- 地域の災害リスクを調べておく

- アフターサポートが充実した住宅会社を選ぶ

それぞれ、詳しく解説します。

無理のない予算を設定する

住宅購入後のローン返済が家計を圧迫しないよう、収入や将来の生活設計を考慮した現実的な予算を立てましょう。

一般的に、余裕のある返済額は手取りの20%程度と言われています。

例えば手取り25万円なら、月の返済額は5万円ほどです。

頭金や諸費用、税金なども含めた総額を見積もり、予算を超える物件には手を出さないようにしましょう。

地域の災害リスクを調べておく

住宅を選ぶ際には、地域の災害リスクを十分に調べることが重要です。

洪水や土砂崩れなど天候による自然災害や、地震・津波・火山などの影響を把握する必要があります。

各自治体ではホームページ上や配布冊子でハザードマップを公表しています。

予想される災害や、最寄りの避難場所は事前に確認しておきましょう。

アフターサポートが充実した住宅会社を選ぶ

意外と見落としがちなのが、住宅購入後のアフターサポート。

保証期間やサポート内容は購入前に確認し、不具合や故障が発生した際に迅速な対応が期待できるか確認しておきましょう。

購入した人の口コミ、施工事例インタビューなどが参考になります。

まとめ

ライフスタイルや経済状況により、持ち家派のデメリットが注目されるようになっています。

しかし実際には、まだまだ持ち家派が大多数。家を買う時代は終わっていません。

この記事を通じて、持ち家には多くのメリットがあることも再認識いただけたと思います。

持ち家か賃貸かの選択は、個々のライフスタイルや価値観に大きく依存します。

無理のない予算を設定し、地域の災害リスクを調べ、アフターサポートが充実した住宅会社を選ぶことで、後悔のない住まい選びができるでしょう。

家を買うかどうかの決断は、人生において重要な選択の一つ。

トスケンホームでは、高品質なデザイナーズ住宅を無理なく購入できる価格で提供しています。

物件の見学、住宅選びのご相談など、お気軽にお問い合わせ下さい。